平成18年12月24日(日)13.00~17.00・第153・夢作士定例会・晴れ

☆星野氏 「バッチファイルでPICマイコンにプログラムを書込む」

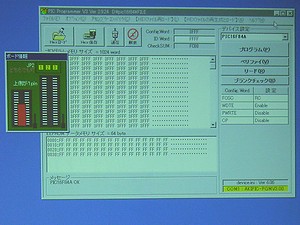

書込み機に冶具を設置し、マイコンボードにも冶具を差込み、それらをケーブルで接続します。PICマイコンのプログラムが出来たら、バッチファイルでアセンブルと書き込みを同時に行うと手間が省けますと言う話です。

バッチファイルの解説と、冶具の作り方が説明され、書き込み方法が披露された。

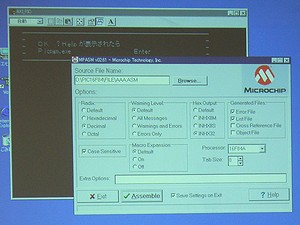

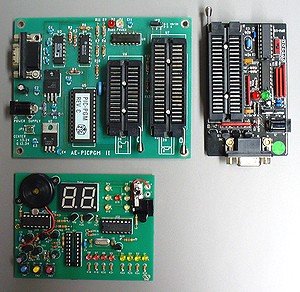

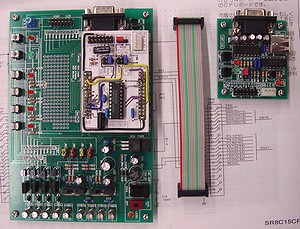

画像上:左下・書込み機とPICマイコンボード。左上・パソコンのシリアルポートとの変換アダプタ。右端・バッチファイルのリスト。

画像左:見慣れたMPASMWIN。画像右:アマチュアに多く使われている、秋月電子製のPICマイコン書込み機の画面。

☆小川氏 「PICマイコンの解説・回路図、回路図エディタの紹介」

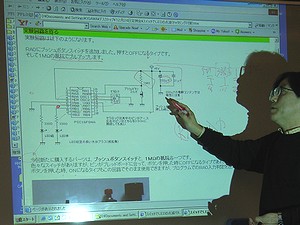

プロジェクターで回路図を白板に投影しながら、PICマイコンの回路と部品の説明があった。

その後、回路図を書くエディタのフリーソフトがいくつか紹介された。

フリーソフトで、回路図エディターや、プリント版パターンエディターなど随分出回っていて、使いやすくなった。など解説があった。

そのあと、年末恒例のXmasの福引があった。

袋を開けるまでが楽しみで、会員どうしで交換をしたり、

LEDを使った電飾は一人で全部集める者もいて、笑いの渦が生じた。

平成18年11月26日(日)13.00~17.00・第152・夢作士定例会・曇り

☆小川氏 「PICマイコンの解説・プログラム書込みの方法」

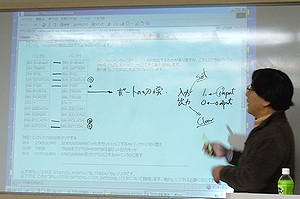

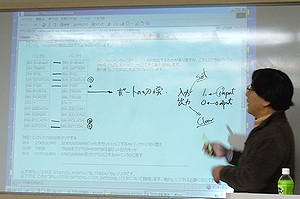

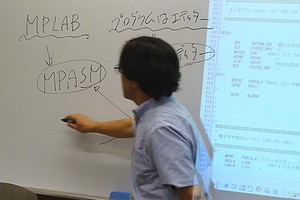

プロジェクターで解説する文書を白板に投影すると、

詳細を書き込みながら解説できて便利です。

画像左:解説中。

画像右:上側2台、書込み機、下側、マイコンボード。

プロジェクターで解説する文書を白板に投影すると、 詳細を書き込みながら解説できて便利です。

画像左:解説中。 画像右:上側2台、書込み機、下側、マイコンボード。

PICマイコンの歴史が簡単に説明され、プログラムを作成する上での注意点などが詳しく解説された。その後、書込み機が必要ですと、入手できるものが披露された。

☆小川氏 「これDO台の紹介」

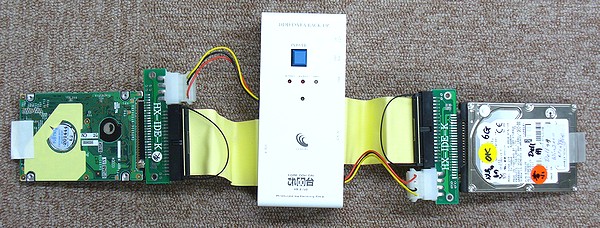

「これDO台」という機器の紹介があった。USBポートに接続し、外付けのHDDとして使ったり、付属のソフトで2台のHDDの丸ごとコピーが出来ると言うものです。

パソコン不要でコピークローンが出来たり、3.5吋HDDと2.5吋HDDの変換ソケットを使えば、随分応用範囲も広げられます。画像は、変換ソケットを使って2.5吋HDDを2台接続したものです。ACアダプターは付属しますが写っていません。

平成18年10月22日(日)13.00~17.00・第151・夢作士定例会・曇り

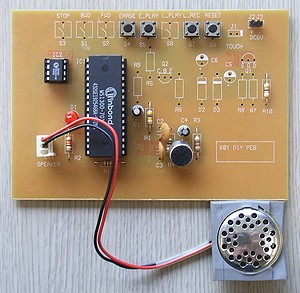

☆小川氏 「新居浜高専PICマイコンキットの製作」

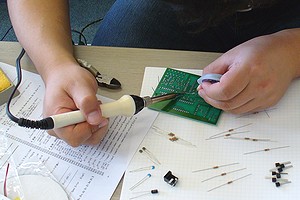

プリント版に部品を確かめながら差込み、半田をする。

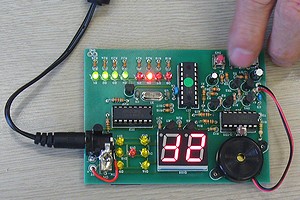

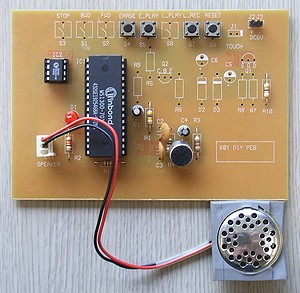

画像左:PICマイコンを差込み、動作を確認する。

画像右:アセンブラとエディターの解説。

(株)秋月電子通商から販売されている、PICマイコンの開発キット、「新居浜高専PICマイコンキット」を組み立てる事になった。次回から、久しぶりにPICマイコンの勉強をすることになった。

部品が判らない部員もいて、詳細な説明の後、組み立てた。約半数が完成し、通電OKとなった。未完成の人は宿題です。その後、アセンブラとエディターをどうするかの説明があった。パソコン、マイコンのプログラム書込み器も必要です。と、話があった。

平成18年9月18日(祝)13.00~17.00・第150・夢作士定例会・曇り

☆星野氏 「Webで使われるプログラム言語について」

Webページを作成する言語には、HTMLをはじめ多くのプログラム言語が使われていると解説があった。

HTMLには規格が存在し、またこれを表示するブラウザにも規格があり、これらが合わないとページがうまく表示されません。その為に、これらを合致させるために、リストの頭部に、どの規格でHTMLを書いているのかを、DTDという規格で表示するのだそうです。

HTML以外に、CSS、JavaScript、CGIその他の言語が使われている、と解説があった。

話は飛んで、機械図面というのはあるが、プログラムの図面と言うものはなく、どうすべきかあちこちで悩んでいる、と、言う解説があった。

☆小川氏 「電子回路の基本・メモリーディスクを使ってみよう」

最初、マイコンを勉強する上で必要な、電子回路の話があった。

電圧のレベル、入出力のインターフェース、I/Oポートの使用上の注意、電子回路の設計上の注意事項など、簡単に解説があった。

その後、左の写真のメモリーディスクの説明があった。

HDDの代替として使えるメモリーディスクは、可動部がないので、取り扱いが簡単ですと詳細な説明があった。通常のHDDのように、fdisk、formatをして使うのだそうです。画像の左は印刷物で、右が実物です。電源コネクターとメモリー部で構成され、メモリー部は、IDEコネクタの直接差し込みます。フラットケーブルは不要となります。

平成18年8月27日(日)13.00~17.00・第149・夢作士定例会・晴

☆小川氏 「TCP/IP、IPアドレス、ネットワークアドレス、ほか」

左上:ややこしい詳細な解説。

左下:LANで、ミニパソコンと接続したパソコンの画面。

右:メモリーカードを使った、ミニパソコン。

インターネットやLANで使われる、TCP/IPのプロトコルの解説や、IPアドレス、ネットワークアドレスの解説があった。ネットワークアドレスのマスクはマイコンを勉強する人には説明が判るが、普通の人にマスクの説明は難しいなどとあった後、実際にこれらを応用して、実機を動かして見せた。

右のミニパソコンに、小川氏のマイコンクラブのWebページを書込み、これをLANでつないだ左のパソコンからダウンロードして表示した。つまり、右のミニパソコンはWebプイロバイダーのPCで、インターネットでつないだ個人のパソコンでそれを閲覧する、と言う擬似体験です。

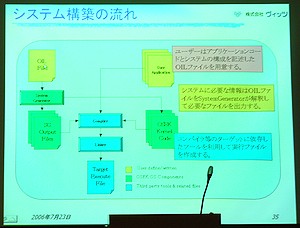

平成18年7月23日(日)9.00~12.00・教育マイコン研究会

午前中、教育マイコン研究会の「かたつむりライントレース・ロボット」の講習会が開催された。

教育マイコン研究会は、当マイコンクラブ「夢作士」の母体となった研究会です。

「かたつむりライントレース・ロボットは、下記から市販されています

株式会社 イーエスピー企画、

http://www.esp.co.jp

☆江崎氏 「かたつむりライントレース・ロボットの製作」

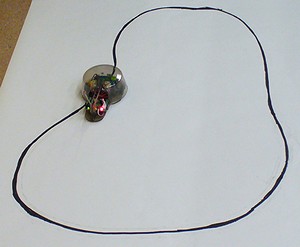

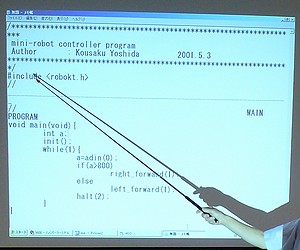

画像左:完成したので、ケント紙にコースを描いた上で走らせる。 画像右:C言語プログラムの解説。

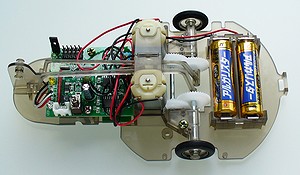

画像左:組み立て中の本機、上から。

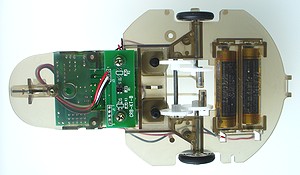

画像右:下面を見る。シャーシーが半透明で少しわかりにくい。

最初、概要の解説と組み立て上の注意などの説明があり、各自、製作を始めた。

プリント板は完成調整済みなので、接続すれば完成です。コース上に載せ、黒線をトレースすればOKとなります。少し微調整も必要です。

その後、完成したかたつむりに、元のプログラムと別のものも書込み、デモがあった。

定数の変更したものをコンパイルして同様に書込み、変更が簡単なこと、書き込みの簡便なことの説明があった。

使われているマイコン:ANALOG DEVICE社製の ADuC814

平成18年7月23日(日)13.00~17.00・第148・夢作士定例会・晴

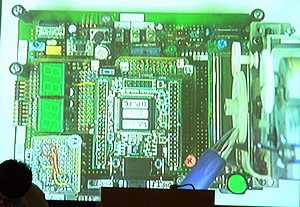

☆森川氏 「マイコン・SH2用のOS、OSEKについて」

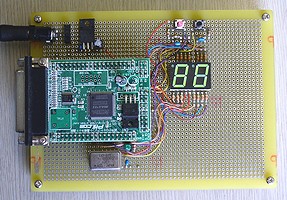

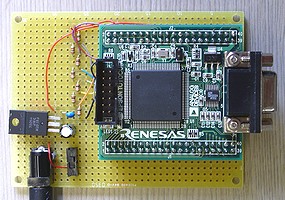

雑誌Interfaceの付録のSH2マイコンは機能が豊富で、制御用としては勿体無いほどです。OSを搭載して、多くの機器を作れます、として、それ用のOSの解説があった。

SH2マイコンにOSを書き込んで動作を確認したもので、割り込みイベントを発生させ、それをターミナルアダプターで読み出し、割り込みのプログラムの作成上の注意点と、常数を変更した結果のサンプルプログラムが披露された。

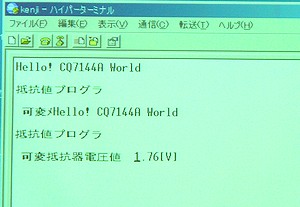

☆桐山氏 「SH2マイコンとハイパーターミナルのデモ」

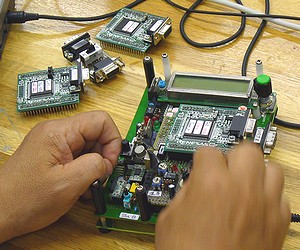

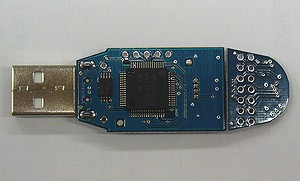

画像左:自作のボードにSH2マイコンボードを搭載。 画像右:PC上にデータを送って表示。

SH2マイコンボードを自作のボードに搭載して、パソコンからプログラムを転送書き込みます。次に、ボードとパソコンをハイパーターミナルで接続して、ボード上の可変抵抗器を回して、数値をボード上のLCDに表示し、同時のパソコンにも転送して表示した。同様に温度センサーの数値も表示された。

今日は人数も多く、プロジェクターでの説明であったので、詳細が少し判りにくかった。

平成18年6月25日(日)13.00~17.00・第147・夢作士定例会・晴

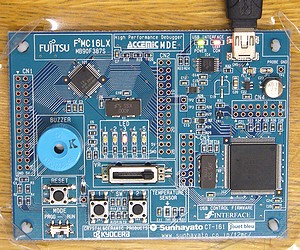

☆小川氏 「富士通マイコン・F2MC16LX開発キット」

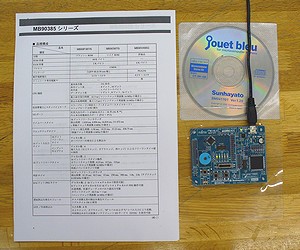

画像左:F2MC16LXボード上のLEDを点灯。 画像右:規格表と付属するCD、マイコンボードなど。

富士通がマイコンスターターキットとして売り出した、MB90V495Gを使ったマイコンボードの紹介です。

マイコンとコンパイラなどのキットで、¥2400-とお得なセットです。ボード上の温度センサーの数値を取り込み、PC上では温度を表示し、ボード上ではLEDを温度に対比して表示した。

☆桐山氏 「SH2マイコンを動かす」

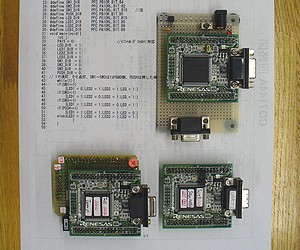

画像左:自作のボードにSH2マイコンボードを搭載。 画像右:サンプルプログラムとでもボードたち。

いつもの通り、多くのマイコンボードを持参してデモがあったが、同じマイコンでプログラムの転送書き込みが、可能なものと不可能なものがあり、その対策に部品を挿入したりスイッチを回路にいれて切替えたり、例が多く発表され、何種類も作ってしまった話があった。

☆諏訪氏 「TI・MSP430マイコン開発キットの紹介」

右端の半円形が完成したマイコンボード

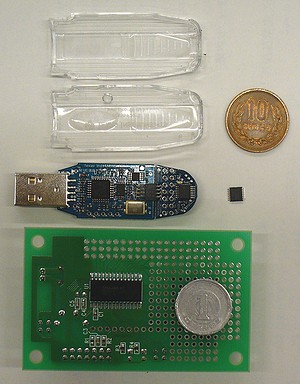

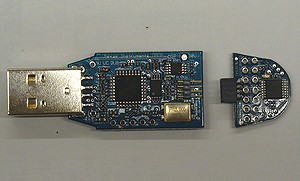

画像左:USBメモリー型のマイコン開発キット、中央右がマイコン。

画像右:中身の表と裏。

TI社から、USBメモリーの形をしたマイコン開発環境が販売されている。

マイコンそのものが小さいので機能も少ないが、簡便に使いたいのでこの様な形態で売られているのだが、マイコンに書き込んでボードを使ったら残りのインターフェース回路は無駄になるのか不明です。しかしながら、とにかく簡便に使ってから検討してもらうという考え方には賛成ですね。

平成18年5月28日(日)13.00~17.00・第146・夢作士定例会・晴

☆小川氏 「トランジスタ技術・付録基板・CPLDの考察2」

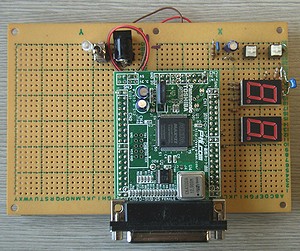

画像左:CPLDボードを実験基板に搭載。 画像右:SH2マイコンを実験基板に搭載。

最初、前回の続きでトランジスタ技術4月号の付録CPLD基板を動作させるための解説があった。またプログラムの実行のデモもあった。

その後、雑誌・InterFace6月号付録のSH2マイコンの解説があり、実験基板を各自で製作して、プログラムの勉強をしようと製作見本が示され、デモが披露された。

☆桐山氏 「CPLD・SH2・ボードを動かす」

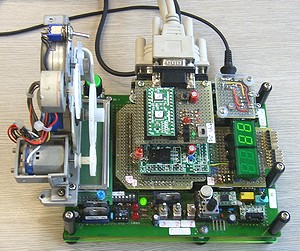

今まで解説があったり、デモが披露されたCPLDと、今回から始まるSH2マイコンをいつもの自作基板に搭載し、早速動かしてみた結果の報告です。

CPLDには、時間という概念がないのでポートに順次に信号を出すためにゲートICで回路を追加。SH2マイコンはプログラムで作れるので、外部の回路は不要。で、結果は同じようなステッピングモーターのデモが披露された。

画面下は、差換えて使われたCPLD基板とSH2基板、デモボードの上はR8マイコン

☆座興 「3VでCPLDは動くか??」

たまたま入手した、3Vのコイン型リチューム電池でCPLDが動作するか実験した座興です。

回路には数字表示用のLEDが接続されているので、これを点灯するのがさすがに難しかったが、何とか動作しました。CPLDはマイコンと比較すると、余り電力を要しませんので成功したようです。

平成18年4月23日(日)13.00~17.00・第145回・夢作士定例会・曇

☆小川氏 「トランジスタ技術・付録基板・CPLDの考察」

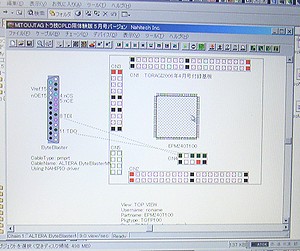

画像左:CPLDボードを自作基板に搭載。 画像右:ポート操作のシミュレーション画面。

雑誌・トランジスタ技術4月号の付録CPLD基板を動作させるためのパソコンの環境の整備の方法の詳細な解説があり、その後、実際のアプリケーションの実行方法のデモがあった。また、アプリケーションに付属している、直接ポートを操作するシミュレーションソフトの実行もあった。

☆桐山氏 「マイコンボードとパスコンの重要性」

画像左:プログラムの検証に使った自作のボード。 画像右:今度、製作したPICマイコンの書込み器。

PICマイコンを楽しんでいるが、最新の物が手持ちの書込み器ではサポートしていないので、Webで調べて面白そうな物を自作した。

今まで使っていた書込み器と、新しく自作した書込み器で同じマイコンに同じプログラムを書き込んで実験したら、正常動作するものと、しないものが生じた。

この原因を探して、苦労したと言うお話です。

結論、書込み器の電源のコンデンサーの不足でした。パスコンを追加したら解決しました。今回の回路は、シリアルポートから電源も供給される回路だったので、供給電源の電流不足が主な原因です。携帯用のパソコンではよく生じる電流の不足です。デスクトップパソコンでは生じにくい現象です。

☆諏訪氏 「Windows CEなど」

画像左:インストールしたOS・Windows CE。 画像中:ボードマイコン。 画像右:ケースの外観。

制御用のボードマイコンが市販されている。これにOSをインストールすれば、普通のパソコンとして使えるか、という実験のお話です。

しかしながら、OSをコンパイルするアプリケーションが高価で、お試し版を使った。そして、使用するアプリケーションを組み込んだプログラムをコンパイルするのに、非常に長い時間を要し、PCが壊れたかと心配したが、吐き出されたファイルは、コンパクトディスクに入る位の小さなもので拍子抜けした。などなど、面白い結果が発表された。

平成18年3月21日(祝)13.00~17.00・第144回・夢作士定例会・曇

☆小川氏 「論理回路・ゲートICの概要」

現在はマイコンの時代としてマイコンがもてはやされていますが、回路の基本はゲートICです。マイコンもゲートICの塊です。

AND、OR、NOTなどICの基本動作の解説と回路の説明があった。

現在はマイコンの時代としてマイコンがもてはやされていますが、回路の基本はゲートICです。マイコンもゲートICの塊です。

AND、OR、NOTなどICの基本動作の解説と回路の説明があった。

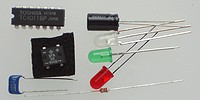

☆星野氏 「ディジタルIC・部品・表示の見方」

持参したIC、コンデンサ、ダイオード、その他の電子部品の表示の見方の解説があった。部品の表示も時代と共に変化し、現在の半導体の表示文字は殆んどレーザー光線で書き込まれているのだそうです。そのため、文字が書き込まれている深さが浅いと非常に読みにくいのだそうです。ちなみに、印刷は、上に塗料が載っていますので剥がす事が可能ですが、レーザーで溝としてかかれた文字は消すことが不可能です。

持参したIC、コンデンサ、ダイオード、その他の電子部品の表示の見方の解説があった。部品の表示も時代と共に変化し、現在の半導体の表示文字は殆んどレーザー光線で書き込まれているのだそうです。そのため、文字が書き込まれている深さが浅いと非常に読みにくいのだそうです。ちなみに、印刷は、上に塗料が載っていますので剥がす事が可能ですが、レーザーで溝としてかかれた文字は消すことが不可能です。

☆宮崎氏 「インターンシップ」

学生として、インターンシップを行う時に、どの様な考えで行動すればよいかを考察した結果の発表です。まだ、考えだけが先行して、経験と実行が伴わないので、野次馬の質問攻めに合い、苦しい答弁でした。これも、良い経験になる事でしょう。

平成18年2月18日(土)13.00~17.00・第143回・夢作士定例会・晴

☆小川氏 「PICマイコンの新しい情報」

マイクロチップ社のPICマイコンの種類が多くなり、われわれがよく使ったPIC16F84などは、もう1世代前のマイコンになってしまった。多くの機能が追加された新しい物が紹介された。また、プログラム書込み器も多くの種類があるが、最近のPICマイコンには書き込めない物が多くなった。などなど報告があった。

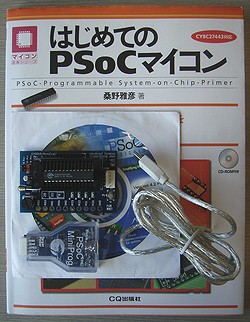

☆西島氏 「PSoCマイコンの実験」

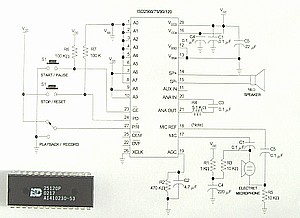

画像左:PSoCマイコン解説書と書込み器 画像右:製作した発信器と音声録音再生器

市販しているキットの音声録音再生器

一風変わった、Cypress社のPSoCマイコンの紹介です。

このマイコンの中には、アナログ、ディジタル、マイコンの回路が組み込まれていて、それらにプログラムを書き込んで動かす事が出来ます。

で、解説書の中の波形発信器と音声録音再生器を作りました。

前者は、良かったのですが、後者は、左の専用ICを使った物の方が音声の明瞭度も良く、プログラムの勉強にはなったが実用としては及第点を与えられない。という報告でした。

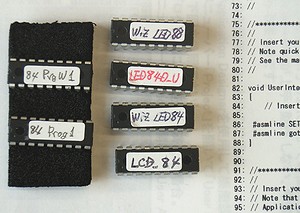

☆桐山氏 「CCSのPICプログラムをWiz_Cに変更」

PICマイコンは新種が増え、新種に対応したCコンパイラを購入するのも予算の関係で悩みの種です。

そこで、手に入りやすいWiz_Cを入手し、今まで作成したプログラムを移植したお話です。

PICマイコンは新種が増え、新種に対応したCコンパイラを購入するのも予算の関係で悩みの種です。

そこで、手に入りやすいWiz_Cを入手し、今まで作成したプログラムを移植したお話です。

最初に考えたほど簡単には移植できず、随分悩みました。また、その原因が、アプリケーションであるCコンパイラの使い方なのか、プログラムの書き方、設定方法なのか、どちらなのかを見極めるのに時間を要しました。などなど、経緯の説明があった。

☆小川氏 「C言語で制御」

C言語のプログラムの処理方法である、順次処理、選択処理、反復処理などの解説があった。その後、それらに用いられる、if、switch、for、while、などの使い方の説明があった。

平成18年1月22日(日)13.00~17.00・第142回・夢作士定例会・曇

昨日の雪もやみ、快晴の良い天気です。

今回は、今までと別の建物で、多くの工作機械に囲まれた工芸室です。

途中の通路から外を覗くと雪と空のコントラストがきれいです。

高層階から下を見るのとは違い、別の世界があります。

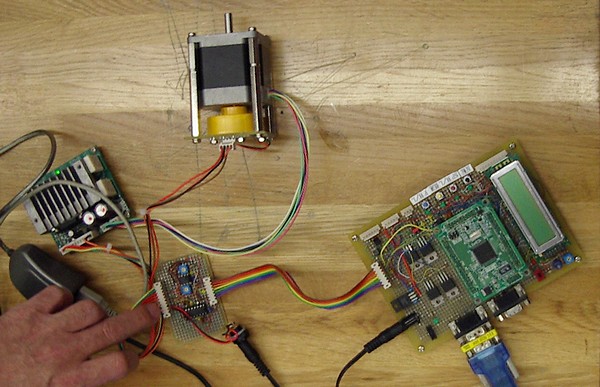

☆重光氏 「H8/3052を使ったサーボモーターの回路」

H8/3052を使ったサーボモーターの制御です。

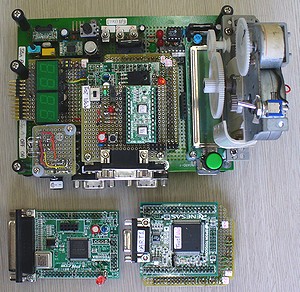

上の画像:右下のCPUボードとパソコンをつなぐ、左の2枚のPCBはモーター制御ボード、上の中央はサーボモーターです。

パソコンからコマンドと回転数値をCPUボードに送ると指定された回転数まで回ります。途中で負荷がかかり停止した場合には、またコマンドを送ると最初に指定された数値までの差を回転します。

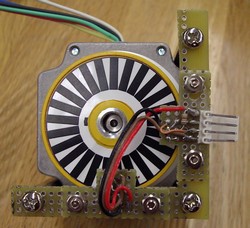

左の画像:丁寧に作られた回転位置検出部です。4ビットのエンコーダーで1回転100個の信号を取り出しています。

苦労した製作の跡が見られますが、野次馬からはあーだこーだといろいろな質問と提案がありました。

クラブ員の多くが持っているH8ボードに、R8C/TinyのDIP版を搭載して、書込み器を使ってプログラムを書き込むという話です。

クラブ員の多くが持っているH8ボードに、R8C/TinyのDIP版を搭載して、書込み器を使ってプログラムを書き込むという話です。

画像左から、H8ボードに載せたR8C/Tinyボード、接続用フラットケーブル、書込み器です。残念ながら書き込みのデモはなかったが、ボードを動作させ、LEDの点滅のみが披露された。

このICの価格が、我々が良く知っているPICマイコンなどに比べると少し高価なので、どうすべきか悩むところです。