1C_単一3本・100円均一店の懐中電灯を改造する

1C_単一3本・100円均一店の懐中電灯を改造する

100円均一店で単一電池を3本使用の懐中電灯を見つけた。

100円均一店で単一電池を3本使用の懐中電灯を見つけた。

頭部をはずしてみると、円筒になっているので、工作がし易そうだと入手。

ここがすり鉢状になっているものは少し工作がやりにくい。

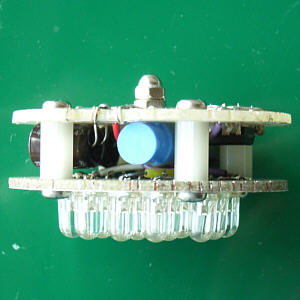

基板を2層にして、LEDを21個と昇電圧回路を組込めるかと考察です。

上は、外観、さすがに単一3本の懐中電灯は大きいです。

左は、圧巻のLED21個

照度計テスト:1150LUX/25cm、120LUX/1m

回路図と定数の設定

回路はTL499Aを使った標準的なものです。

定数は、コイルL1は100μH、電流制限抵抗R1は201オーム。

LEDの電流制限抵抗は、全部68オーム。

電解コンデンサー220μF/25V、3個は低ESR製品を使用。

白色LEDは7個を3組並列に接続しています。

LEDの設計電流は、18mA×3で54mAです。

ICは手元に、LM2577もあったが、これは電源が3.5Vからです。

TL499は1.1Vから動作します。

この懐中電灯には、3.6V0.5Aの電球が使われています。

つまり単一電池3本で0.5Aを流すと、端子電圧は3.6Vになります。

ということなので、TL499を使う事になりました。

構造を考察する

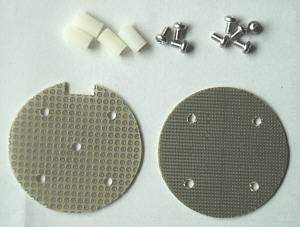

上:高さ10の支柱と、ビスです。

下:

LED基板用には、ピッチ50mil(1.27mm)のもの

回路用には普通の、ピッチ100mil(2.54mm)のものを、

Φ50の形状に加工します。

LED基板には反射シートを貼り付け、

LEDを位置を間違えないように注意して差込みます。

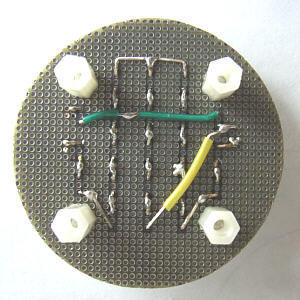

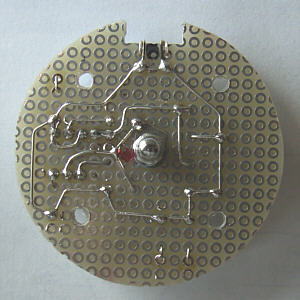

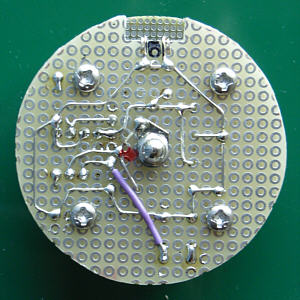

裏側は、7個が直列で、3回路になるように配線。

支柱を取り付け、リード線を4本つなげて完成です。

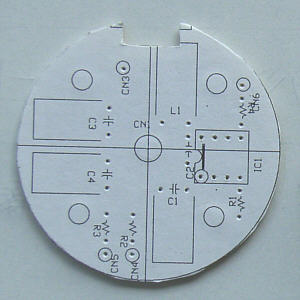

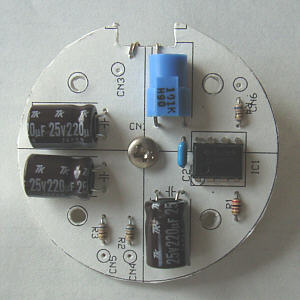

上:部品の配置を考え、図面を貼り付けます。

右上:部品を差込みます。

右下:裏側の配線です。

+電極は、ビスのナットの上に袋ナットをはめて2重にしました(赤印)。

-側は、切り欠きを作ってめっき線で電極を作ります(黒印)。

最終仕上げです

上部に少し出ているところが袋ナットを使った+側の電極です。

LED部分を、本体に入れると、固定方法がありません。

内接の円筒を作ってこれを使って、頭部で固定します。高さ15mmです。

コップの丁度良い太さの物を使い作ります。

最初に反射シートを固定し、その上にボール紙を巻きます。

3層くらいが丁度良い太さになります。

これでLEDが直接頭部にぶつからない様になります。

折角ですので、飾りのリングを削除して全長を短くしました。

その為、電池ケース側の頭を少し切って全長を短くしています。

切取り過ぎるとネジ部がなくなります。ネジ部の手前まで削除します。

完成です

左から、懐中電灯本体、心臓部、スリーブ、カバーです。

- 上

-

正面から見るとLED21個は圧巻です。

この反射板のシートは、実物のようにはうまく写りません。

細かいアルミの粉末が印刷されているのですが、

光線の具合でいろいろな色が混じったように撮れます。

- 右上

-

そのままで点灯したもの。ハーレーションもなくうまく撮れるものですね

- 右

-

カバーを取り、保護用のレンズがない状態です。

この反射板のシートは、実物のようにはうまく写りません。 細かいアルミの粉末が印刷されているのですが、 光線の具合でいろいろな色が混じったように撮れます。

次は、可変電圧電源での実験データです。

測定結果を見ると、4V位から入力電流が変わりません。

つまりは、このICにはこれ以上の出力は出せないと言うことです。

前述の3.6Vだと、出力電流は40mAです。

1回路あたり13mAということになります。

2回路でLED計14個というのが正解だったかも知れませんが、

電池3本最低電圧0.9Vx3=2.7Vでも

何とか点灯しているのでよしとしましょう。

TL499A・LM2577 データの比較と資料は同じです。

照度計テスト:1150LUX/25cm、120LUX/1m

追加、補足

最初に入手したときには、左上のように、首輪がありました。

取ってもいいかとねじ込み部を加工して、 少し短くしてしまったので事によると不都合が生じるかもしれません。