ママチャリを楽しむ!その4 前輪部分

ママチャリを楽しむ!その4 前輪部分

2016.11.30

雨ざらしのママチャリを手に入れた。あちこち劣化しているので、部品の交換をしないと乗れそうもない。

最初に、タイヤとチューブを取替え、車輪のベアリングも入れ替え、ヘッドチューブ部分を点検、ハンドルをバーハンドルに取り替え、ブレーキも取替えます。

ハンドルについている部品を外します

最初に、ハンドルについている、ブレーキレバー、変速機のワイヤーを引き抜き、

ブレーキレバー、変速機、ベルを取り外します。

変速機のワイヤーは、錆びて芯と外側が分離しています。再利用は無理です。

ブレーキワイヤーも安心のため取り替えたほうがよさそうです。

前輪を外して、点検

前かごを取り、邪魔なサドルを引き抜き、車体をひっくりかえします。

車体は、ハンドルと、後ろの荷台で3点支持されます。前輪は内側から、フォーク、、回り止め金具、泥除け、前かごのステーの順に固定されています。

14mmのレンチ2丁を両側のナットにかけて、廻します。回り止め金具は本当は、

ボルトが少し緩んでも車輪が落ちないような形状で穴に差し込まれています。

ナットを外して、ステーなどを広げて外します。

画像左:ひっくり返した車体、前輪は外してタイヤ、チューブなどを取り去り、はめたもので、回転させると、空気穴部分がそれだけ軽いので、自由回転をさせると、空気穴が上部で止まります。

車輪の点検

- 画像左:

- タイヤレバーを使ってタイヤを外して、チューブ、リムバンドも取り去ります。

車輪はすべてステンレスです。重いです。あちこち錆が浮いているので、真鍮製のブラシと、スポンジ状のやすりで掃除します。

その後、リムバンドを貼り付け、タイヤの片側をはめてチューブを入れます。

空気取り入れ口を合わせ、軽くナットを締め、空気を少し入れます。

タイヤがチューブを噛み込んでいないことを確認して、空気を抜いてからタイヤの反対側をリムに入れます。

この時には、タイヤレバーを使わなくても入れられます。

最後に空気を入れて、変形がないことを確認します。

- 画像右:

- タイヤ、チューブを取り付けてこの状態にすると、今度は空気穴位置が下になって止まります。正常のようなので、ベアリング部分は触らないことにしました。後日、気になるので、ベアリングを交換しました。

その後、リムバンドを貼り付け、タイヤの片側をはめてチューブを入れます。 空気取り入れ口を合わせ、軽くナットを締め、空気を少し入れます。 タイヤがチューブを噛み込んでいないことを確認して、空気を抜いてからタイヤの反対側をリムに入れます。 この時には、タイヤレバーを使わなくても入れられます。

最後に空気を入れて、変形がないことを確認します。

車輪のベアリングの交換

気が向いたので、前輪のベアリングの状態を調べてみた。前輪を外す時にブレーキワイヤーを緩めるのが通常だが、再調整が面倒なので、片側のブレーキシューの部分を外した。

- 左:

-

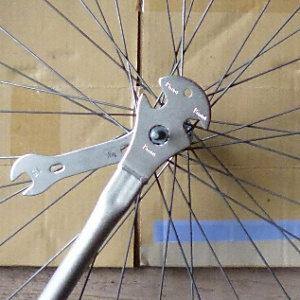

ベアリング部分の玉押しは14mmの板スパナ、外側は15mmだった。

15mmは安全のため、ペダルレンチを使った。

- 右:

- 丁寧に外してみたら、グリースはなかった。しかし、ベアリング自体には傷は無いようです。

左右の玉受けには、劣化したグリースが残っていた。溶剤を使って綺麗にし、取りにくい個所は、竹の串を使ってこびりついたグリースを取り除いた。左側、右側共に同じような状態だった。

- 左:

-

ベアリングは、欠けもなく綺麗だったのだが、取り替えることにした。

10個x2=20個。

- 右:

-

新しいものを手に入れていた。前輪のボールベアリング

サイズ:3/16吋(4.76mm)

前輪とフォークに使われている。100個包装

サイズ:3/16吋(4.76mm)

前輪とフォークに使われている。100個包装

- 左:

-

説明が前後するが、片方の玉押しは位置がずれると面倒なので緩めなかった。

- 右:

-

グリースは手元の工業用のものを、竹串の太い方に付けて玉受けに押し込み、ベアリングは磁化されているドライバーで押し込んだ。竹串で綺麗に並べて修正。

玉押しがある方を差し込み、反対側は軽く玉押しを入れておくとひっくり返したときに抜けなくて安心です。

ひっくり返して、反対側にもベアリングを入れます。

玉押しの調整を緩すぎず硬すぎずにして完成です。

ダブルナットの調整はコツが必要です。気長に根気よく行いましょう!!

玉押しがある方を差し込み、反対側は軽く玉押しを入れておくとひっくり返したときに抜けなくて安心です。

ヘッドチューブのベアリングの点検

ハンドルステムを抜くと、ヘッドチューブの点検ができます。

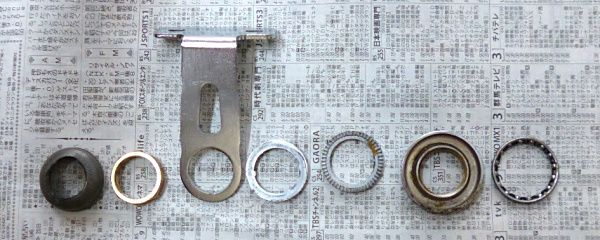

部品は上から下へ取り付けられています。画像左から、ゴムのカバー、ロックナット、カゴブラケット、押さえリング、ロックリング、カップコーン上、ベアリング、と

使われています。

- 左:

-

ヘッドチューブ側です。カップコーン受けです。

綺麗に掃除します。車体を上に引き上げるとヘッドチューブが抜け落ちます。

- 右:

-

車体を少し上にあげて、ベアリング部分を掃除します。

上下共に油切れではなかった。

上下のリテーナーにグリスを塗って組み立てます。

ベアリングを支えるリテーナーがないとベアリングが落ちて、組み立ては大変です。その場合は、車体を逆さにしてグリスてベアリングを押さえてヘッドチューブを差し込み、車体をもとに戻して、上部のベアリングを入れます。

上下のリテーナーにグリスを塗って組み立てます。

ハンドルを交換

結局、ハンドルは取り替えることにし、バ-ハンドルを購入した。 現用と比べるとどうなるか載せてみた。ほぼ同じような長さで、両端を短くする必要もなさそうだ。外して並べ見てもほぼ同じ幅です。約500mm。

ハンドルの取り付けは、ステムの突出しの延長上になるようにほぼ45度で取りつけた。

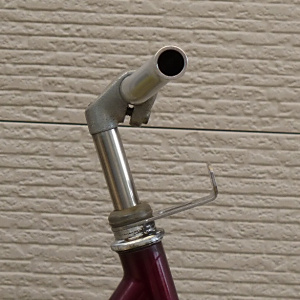

ハンドルのステムは、上部のゴム栓を外し、中のボルトを6角スパナで緩め、出てきたらそのボルトの頭をゴムハンマーでたたき、ステム下部の臼と言われるナットを下げると

ステムを廻して上に抜き出せます。

前ブレーキ交換

前のブレーキは錆びていたので、交換することにしたので、Wピボットブレーキとステンレス用のブレーキシューに取り替えます。今までのものより軽い力で引けそうです。

ワイヤーの固定は、左:10mmのレンチと、右:8mmの板スパナで固定します。

ブレーキの引きしろは、半分くらいの位置で効くと丁度よいでしょう。

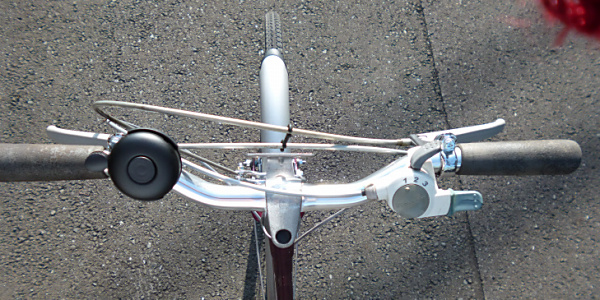

ブレーキレバー、変速ワイヤー、ベルは新しいものに変更して取り付けた。ワイヤーの処理はどうするか後で考えよう。変速もベルも使いにくい。ブレーキレバーと変速機がぶつかるので、ブレーキレバーは左右を逆に取り付けた。

明るいところで撮影。

ワイヤーが長いままなので、非常に恰好が悪い。ブレーキワイヤーは外側は以前のままで長さもそのまま。ブレーキインナーワイヤは新しいものに交換しました。

変速ワイヤーは、1600mmで購入した状態のままで取り付け。

この状態で試走してみた。車体は重いが捻れるような感じもなく、慣性があるので惰性でよく走ります。変速レバーが使いにくく、ベルもなりにくい。また、考察が必要です。

前ブレーキ調整

2021.01.09

赤枠L は、前ブレーキの左側のアーム。

上図左から;前から、下から、後から眺める。

前輪のブレーキから振動を感じる。点検すると、ブレーキアームの左側の固定ねじが緩んでいるようである。外して分解して調べてみよう。

考えながら分解したのだが構造の写真を撮ってなかったので、掃除をして組み立てるときに少し焦ってしまった。画像は組み立てた後の完成画像です。左のアームは、ブレーキを車体に固定するボルトと共締めです。つまり締めつけ過ぎるとおかしくなります。

このボルトの回転止めは下側にある小さな6角ビスです。これらを塩梅しながら組み立てます。1度目は失敗しました。少し緩かった様で、振動は止まりません。再度車体から外して分解、ねじの調整です。今度はよいでしょう。

車体に取り付けます。左2枚;左から、右;上からみた状態です。

今回、お遊びで、前後の泥除けを取り外してみました。見かけは軽快になりましたが、

実際には左図で示すように、795gの減量でした。スタンドを取り外すと1Kgの減量になりますが、どうすべきか?