4A_携帯電話用の充電器のケースに、LEDを4個入れる

4A_携帯電話用の充電器のケースに、LEDを4個入れる

単四3本使用の携帯電話用の非常電源ケースを使い、

単三3本と単四3本なら、大きさ、重量でほぼ半分になるのかを考察。

単四3本使用の携帯電話用の非常電源ケースを使い、

単三3本と単四3本なら、大きさ、重量でほぼ半分になるのかを考察。

電池のみの幅は、43.5mmと31.5mm

電池のみ重量は、57~70gと27~33g

マンガン電池よりアルカリ電池の方が少し重い。

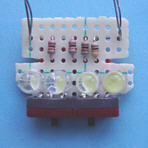

定電流化完成。動作良好です。

ケースに合わせて、基板と部品を考察する。

基板は、固定方法を考えて形状を決めます。

今回ははめこんだだけで、ビス止めは無しです。

基板は、固定方法を考えて形状を決めます。

今回ははめこんだだけで、ビス止めは無しです。

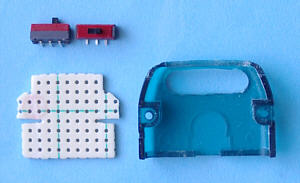

上のカバーは、LEDの窓と、スイッチの窓を加工します。 LEDの窓は少し外側へ広げます。

上部のスイッチ側は、全体に大きくします。 部材が小さいので、割らないように注意が必要です。

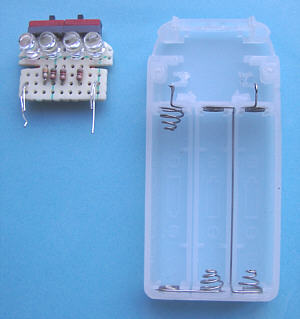

ケースは3個に分解できます。

最初に、下ケースの電話器とつなぐコネクターを外します。半田個所2箇所。

上のカバーの窓をカッターナイフで切り取り、ここからLEDを発光させます。

左右は少し広げます。

つまり、光線はケースに対して直角に出ます。

ポケットに入れて、頭を上に出すと、前方を照らします。

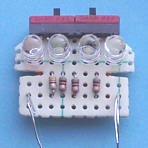

LEDを4個使う事にして、基板の形状を考え、加工します。

下ケースの当たる個所は充分注意して、加工します。

回路はLED2個とスイッチ1個を1回路として2回路使います。

スイッチ、LED、抵抗器など、必要な部品を調達します。

スイッチの足は直角に曲げて、基板から出した線に半田します。

つまり、足が短いので継ぎ足します。

LEDとスイッチの間が狭いので、LEDのベースが当たる所を少しきります。

回路は、中央の2個と外側の2個に分けてスイッチへ接続します。

スイッチのつまみ位置は、間隔が狭いとき、断です。

つまり、上からつまみを摘んだ時に消灯します。

電池との接続に注意して配線します。右の絵の右側の上が+側です。

完成です

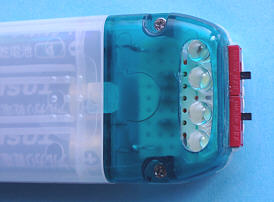

完成です。LED4個がうまく収まりました。

スイッチの部分も何とか収まりました。

長さが短いので、ポケットへ入れても、

うまい具合にはポケットからは頭が出ません。

電流の実測値はLED4個で90mAでした。

当初の希望道理か?

最初の考察道理出来あがったかの検証です。

共に、画像左:単四3本利用の懐中電灯、画像右:単三3本利用の懐中電灯

| 単四3本利用の懐中電灯 | 単三3本利用の懐中電灯 | |

| 形状 | 78(長)×35(幅)×16.5(厚み)mm | 72(長)×48(幅)×19(厚み)mm |

| 体積 | 45045立方mm | 65664立方mm |

| 重量 | 55g | 100g |

現物の見かけは、半分くらいかなと見えるが、実際には2/3が正解か?

回路図と消費電流です

LEDを2個づつに分け、スイッチで点灯を切替えた。

消費電流は4個点灯時のものです。

これを見ると電池電圧が下がると、随分電流も下がるのが解るが、 人間の目は誤魔化せるので、多分3.5Vになっても使用に耐えるでしょう。定電流化を考察です

上記の表に示すとうり、電流が電圧の降下で低下するので光度が下がります。

これを電池電圧が3.5Vまで同じ光度を保つように考察します。

回路はオペアンプを使うと簡単ですが、基準電圧を作るのが課題です。

FETに電流を流すと定電流になるのでこれを使います。抵抗値で調整をしました。

スイッチは電源スイッチを1回路と、

輝度を落とすモードにする切替えスイッチを1個の計2個です。

回路の動作は、トランジスタのエミッタ側の1Ωの抵抗の両端の電圧が、

オペアンプの+側の電圧と等しくなるように、常にトランジスタをドライブします。

LED2個分の電流はトランジスタを通り1Ωの抵抗に流れます。

オペアンプの+側の電圧を40mVにすれば、

1Ωの電圧も40mVになります。

1Ωの抵抗に40mAを流せば40mVです。

この様にしてLEDには2個で40mA流れます。

オペアンプの+側の電圧は100Ωの両端の電圧です。

100Ωと22Ωをパラレルに接続すれば、

(100×22)/(100+22)=18Ωです。

この両端の電圧は7.2mVです。

同じ回路が2回路ありますので、通常は80mA、

モードを切り替えると14.4mAです。

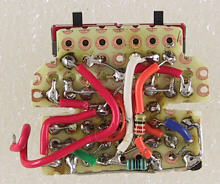

完成です

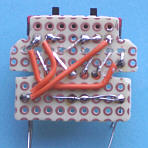

基板を外し、回路を組込みます。左から、上から、横から、裏側です。

部品が多くて大きいので、足を2本まとめて差し込んだり、苦闘の跡が偲ばれます。

何処にも部品の頭が当たらないように高さに注意して作ります。

LEDの底部と基板上に、反射塗料を塗りました。

雲母マイカと

アルミニュウム粉末が入っているマニキュアを100円で手に入れ塗ります。

回路が動いたら完成です。元の場所に収めます。 さて、動作電流はどうなるか、楽しみです。

消費電流です

定電流化が考察道理出来あがったかの検証です。 定電流化完成。動作完璧です。

左端のHは通常の電流。Lは低消費電流の時です。

スイッチで光度が切替えられます。

これを見ると、電池電圧4.5Vから3.5Vまで定電流であり、

最初の考察道理に出来あがったことが解ります。

Lの場合は、3.0Vまで同じ光度を保ちます。

Lの時の電流値を45mAに設定すれば、電池電圧が3.2Vの時に、

同じ光度になり、明るさを切替えても光度が変化しなければ電池の交換時期です。

と言う使い方も出来ますが、低消費電流とは言えず、どうするかは課題です。

-

画像の色が前半と後半で違うのは、照明とカメラが共に違う為です。

明るさは、400Lux(25cm)でした。

明るさは、400Lux(25cm)でした。