3G_100円の懐中電灯に、単三4本をいれてみる

3G_100円の懐中電灯に、単三4本をいれてみる

単一電池2本使用の懐中電灯には、多くの種類があり、価格も形状も楽しめます。

100均一店でも入手出来、これを改造するのは、楽しくて気が楽です。

電池4本、6Vの物は少ないので、実験用に改造です。

画像上は、手をつける前、下は、出来あがり

- 最初に、頭の部分を回して外します。

- 次に、スイッチの部分を引き抜きます。

スライド部分の樹脂に金具がV字になったものが取れます。

横から-ドライバーなどを差し込み、これを2個に分解します。

金具を元の形状のように、少しそらした直状に戻します。

- 筒の中の-側の金具を、外します。はとめをドリルなどで壊して引き抜きます。

- 懐中電灯の後部の黒色の輪になる部分を、

長いドライバーで中からこじいて外します。

外してからこの黒色の爪はニッパーで切り、

横から見たときに内側に出っ張りがない様に平らにします。

この部分がでこぼこしていると、-側の金具がうまく収まりません。

- 必要部品を全部外した円筒が残ります

-側から60mm位の処をのこぎりで輪切りにします。

切り口をヤスリなどで綺麗にします。

- 4.で外した黒色の樹脂を、5.の円筒の後部に糊付けします。

瞬間接着剤では接着できません。

ここでは、強力な2液性のエポキシ樹脂を使います。

コニシボンド、Eタイプを使いました。2液を混合してから、

ドライヤーなどで少し暖めると柔らかくなり作業がしやすいです。

動かないように、セロハンテープなどで固定して、一昼夜放置します。

その後セロハンテープをはがして、ナイフ又はヤスリで整形します。

- -側の金具を加工します。円筒の中に金具をいれ長さを決めます。

はとめの孔の位置で長い金具を切ります。

これは、糊付けがうまく出来なくて、強力両面テープで固定します。

- 2.で外したスイッチを元に戻します。

円筒の中へ金具を上下を間違えないように入れ、少し前後に動かし、

7、の金具と常時うまく接触するのを確認します。回路上のスイッチは、

この金具が前後に動いて、頭部の傘状の金属と接触した時に、

電流が流れます。

その後、2.で外した樹脂を外側から差し込み、

スライドする金具の孔に丁寧にいれます。前後に動くことを確認します。

- 動作を確認するために、単一電池をいれて点灯を確かめます。完成です。

横から-ドライバーなどを差し込み、これを2個に分解します。 金具を元の形状のように、少しそらした直状に戻します。

外してからこの黒色の爪はニッパーで切り、 横から見たときに内側に出っ張りがない様に平らにします。 この部分がでこぼこしていると、-側の金具がうまく収まりません。

-側から60mm位の処をのこぎりで輪切りにします。 切り口をヤスリなどで綺麗にします。

瞬間接着剤では接着できません。 ここでは、強力な2液性のエポキシ樹脂を使います。 コニシボンド、Eタイプを使いました。2液を混合してから、 ドライヤーなどで少し暖めると柔らかくなり作業がしやすいです。 動かないように、セロハンテープなどで固定して、一昼夜放置します。 その後セロハンテープをはがして、ナイフ又はヤスリで整形します。

はとめの孔の位置で長い金具を切ります。 これは、糊付けがうまく出来なくて、強力両面テープで固定します。

円筒の中へ金具を上下を間違えないように入れ、少し前後に動かし、 7、の金具と常時うまく接触するのを確認します。回路上のスイッチは、 この金具が前後に動いて、頭部の傘状の金属と接触した時に、 電流が流れます。

その後、2.で外した樹脂を外側から差し込み、 スライドする金具の孔に丁寧にいれます。前後に動くことを確認します。

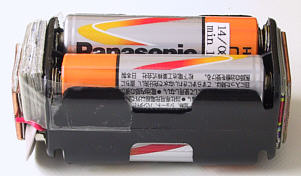

電池ケースの工作

単三電池4本用の電池ケースに、+側と-側の電極を追加します。

電池ケース自体には加工は必要ありません。

天地に電極を追加するだけです。

- 20mm角の薄い銅版を2枚用意します。

絶縁をする目的で厚紙に両面テープで貼りつけます。

- 次に、電池ケースにスナップを取付け、

-側の黒線をケースの中心部にあいている孔を使って反対側に出します。

- -側は、絶縁の為に25mm角の厚紙を2~3枚両面テープで貼りつけ、

その上に1.の銅版を貼りつけ、黒線を半田付けします。

- +側も同様にしますが、電池スナップがあるので、

隣に5mmくらいの高さまで厚紙を両面テープで貼りつけます。

その上に、1.の銅版を貼りつけ、赤線を半田付けします。完成です。

+側電極

-側電極

電球の考察

白色LEDを使って電球の代替を考察します。

ここで、明るさを採るか、長時間点灯を採るかが問題です。

通常の懐中電灯は、電球を使用し、電池の電圧が落ちてくると明るさも低下します。

折角、最先端の白色LEDを使うのに、同じでは脳がありません。

つまり、長時間同じ明るさを保つような回路の考察です。

電球との代替とすれば大きさが問題です。

そこで3ΦのLEDを4個使うことにします。

図1

図2

図3

- 一番多く使われているのは、図1の回路です。

電池の電圧が落ちてくると明るさと共に消費電流も少なくなります。

最後は泣きそうな状態で点灯しています。

- 図2は、定電流回路です。FETを使っています。

市販されている定電流ダイオードの中身はこれと同じFETです。

定電流領域の範囲が5V以上必要で、電池の機器には適当ではありません。

- 今回の回路は、図3です。

FETで定電流を作り、トランジスタのベースに注入しています。

定電流値とトランジスタのHfeを掛けると動作電流が計算できます。

図4

図5:完成した物

回路はLEDが4個なので図4の回路になります。

部品を調達してピリケン球の口金にいれて完成です。

- 使用部品

-

Q1:2SK30、R1:3KΩ(調整が必要)、Q2:2SD492、

白色LED3Φ4個

ピリケン球口金、基板少々、ヒシチューブ少々

幾つか作ったので、特性のテストです。

定電流特性も、希望道理に出来ました。完成です。

動作電圧、6~3.5Vまで、電流は50~60mAです。

ピリケン球口金、基板少々、ヒシチューブ少々

図6

点灯結果はどうかな。実用になるのかな

改造した懐中電灯より、もう少し小さい市販品を見つけました。

TOSHIBA K-423、防水タイプです。

残念なことに、電球の極性が逆でしたので、電球を作りテストです。

下の画像は、点灯状態の様子です。少し角度を変えたものも載せました。 正面から覗きこむとさすがに眩しいです。これで一昼夜(24時間)使えれば、 電球の明るさではなくても、よいでしょう。

歩きまわったり、探し物をするには、充分な光度です。

右の画像は、別に購入した同じ懐中電灯です。単一電池2本使用です。

電池の隣は、単三電池を単一電池に変換するアダプターです。

で、全部を使うと単三電池5本になります。

同じLED電球で実験すると少し熱くなりますが、大丈夫でした。

電球の考察・その2

5Φの白色LEDを使っても電球の代替を考察しました。

前掲の回路図と同じです。テスト結果も掲載しました。

図7

図8

図9

図10:完成したもの

図11

- 図7は、よく使われる抵抗器を挿入した回路です。

図11では、4.5V用(R1:黄色)と、6V用(R2:水色)の

2件のデータを記載しています。

電池の電圧によって電球を変更しないと壊れます。

電圧の低下と共に明るさも落ちます

- 図8は、定電流回路です。FETを使っています。

市販の定電流ダイオードも同じ特性です。

図11では、B:赤色で示しています。

定電流領域は印加電圧が5V以上必要です。

- 図9は、図10の回路です。

図11では、A:青色で示しています。理想的な定電流特性です。

- 図8の回路は、もう少し電流を落とせば、

印加電圧が20V位まで定電流で使えます。

- 図9の回路は、電流を落としても発熱するので12V位までが限度です。

図11では、4.5V用(R1:黄色)と、6V用(R2:水色)の 2件のデータを記載しています。

電池の電圧によって電球を変更しないと壊れます。 電圧の低下と共に明るさも落ちます

図11では、B:赤色で示しています。 定電流領域は印加電圧が5V以上必要です。

図11では、A:青色で示しています。理想的な定電流特性です。